Болгарский вектор во внешней политике СССР и мероприятия Коминтерна на БалканахСтраница 9

Эта нота еще раз наглядно продемонстрировала полное бессилие СССР в сложившейся ситуации и явилась, по сути дела, просто формальной отпиской. СССР оказался не в состоянии противопоставить германской экспансии на Балканах ни военную силу, ни какие-либо иные средства, которые бы заставили считаться с его интересами. Дипломатическая и политическая борьба Советского Союза и Германии за Болгарию завершилась в пользу «третьего рейха».

По окончании балканской операции Германия вывела часть своих войск из оккупированных Греции и Югославии с тем, чтобы перебросить их на восток. Так Болгария, позволившая вермахту использовать свою территорию в качестве плацдарма для агрессии против соседних государств, превратилась в надежный тыл нацистской Германии, в ее южный стратегический плацдарм.

Болгарскому руководству во главе с царем Борисом удалось в сложнейших условиях союза с Германией свести выполнение Болгарией обязательств по отношению к своему могущественному партнеру до минимума. Страна избежала участия ее армии в военных действиях в ходе балканской операции Гитлера. Учитывая русофильские чувства значительной части населения, монарх отказался послать своих солдат и на Восточный фронт после 22 июня 1941 г. Несмотря на нажим Гитлера, Болгария, единственная из союзников Германии, сохраняла дипломатические отношения с СССР на протяжении почти всей войны. Значительно увеличив свою территорию, не участвуя в военных действиях, сохраняя известную самостоятельность во внутренней и даже во внешней политике, Болгария занимала особое положение по сравнению с другими сателлитами гитлеровской Германии.

Приложение

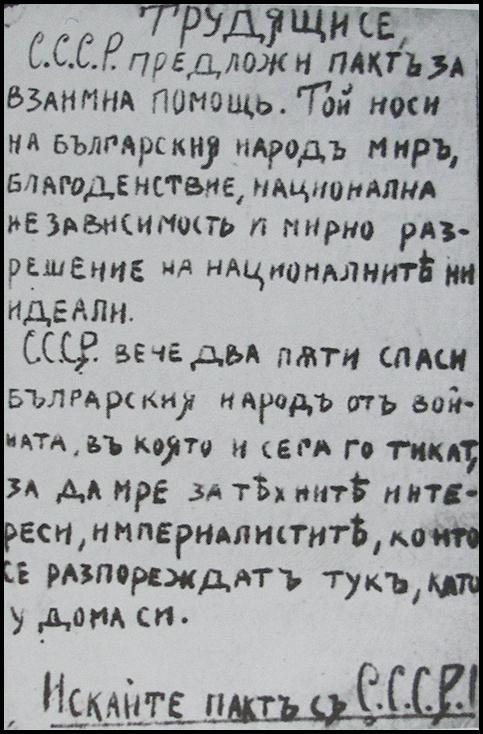

Листовка БРП с требованием заключить пакт с СССР (ноябрь 1940 г., «Соболевская акция»).

|

[1] Именно поэтому 15 сентября 1939 г. правительство Г. Кьосеиванова выступило с декларацией о полном нейтралитете Болгарии в начавшейся мировой войне. Учитывая сложность международной обстановки, непосредственную угрозу со стороны Турции, неподготовленность Болгарии к войне, болгарским дипломатам за границей предписывалось делать акцент на ее миролюбии.

[2] Валева Е. Л. На перекрестке геополитических интересов великих держав (1939-1941) // Болгария в XX веке: Очерки политической истории. – М., 2003. – С. 232.

[3] Конференция о режиме Черноморских проливов, проходившая 22 июня – 21 июля 1936 г. в г. Монтрё (Швейцария) с участием СССР, Турции, Великобритании, Франции, Болгарии, Румынии, Греции, Югославии, Австралии и Японии. Была созвана по предложению Турции для пересмотра конвенции о режиме Черноморских проливов, принятой на Лозаннской конференции 1922-1923 гг. 20 июня была подписана новая конвенция о режиме проливов, на основе которой Турция получила право ремилитаризировать зону проливов. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Правила прохода военных кораблей были неодинаковы для черноморских и нечерноморских держав. На конференции турецкая делегация активно сотрудничала с британской.

[4] Валева Е. Л. Указ. соч. – С. 233-234.

[5] Болгарская рабочая партия создана была в результате решения ЦК БКП путем объединения нелегальной БКП (т. с.) и легальной Рабочей партии в 1938 г.

[6] Антонов был отозван из-за чрезмерного русофильства

[7] Никова Г. Болгария между Германией и Советским союзом (социальный и экономический ракурс) // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX века. – СПб., 2002. – С. 275-290.

[8] Идею этого блока, включающего в себя Румынию, Турцию, Грецию, Югославию, Болгарию, Венгрию и Италию для совместной защиты нейтралитета от «нападения с севера», предложила Великобритания.

[9] Валева Е. Л. Указ. соч. – С. 239.

[10]Тройственный пакт, подписанный в Берлине Представителями Германии, Италии и Японии 27 сентября 1940 г., завершил формирование фашистского агрессивного блока. Он служил важной вехой в расширении агрессии и в подготовке войны. К пакту затем присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, Таи (Сиам), марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу Го и прояпонское правительство Ван Цвинвэя в Китае.

[11] Более подробно о переговорах СССР с Германией относительно присоединения Советского союза к Тройственному пакту см.: Безыменский Л., Горлов С. Накануне (Переговоры В. М. Молотова в Берлине в ноябре 1940 г.) // Международная жизнь. 1991. № 8; Сагателян А. Берлинская миссия В.М. Молотова к вопросу о целях и итогахсоветско-германских переговоров 12-13 ноября 1940 г. // Международные отношения в Новое и Новейшее время. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти профессора К. Б. Виноградова. – СПб., 2005.

Завершение Великого похода и обострение фракционной борьбы в КПК

На изменение положения КПК в политической жизни страны влияли не только тяжелейшее поражение советского движения и гибель большинства членов партии, но и обострение внутрипартийной борьбы. Уже вскоре после выхода частей Красной армии из окружения в начале января 1935 г. в г. Цзуньи (пров. Гуйчжоу) состоялось расширенное совещание политб ...

Отношения СССР с социалистическими странами

В 1970-е гг. углублялось сотрудничество СССР со странами «социалистического содружества»*.

*Страны, вошедшие в СЭВ и ОВД.

Содружество представляло собой важную политическую, экономическую и военную силу современной истории мира. Особенно ярко углубление социалистического сотрудничества проявилось в курсе на интеграцию (объединение) эк ...

Буряк Николай Васильевич

РОДИЛСЯ в 1919 г. в селе Желанное Первое Марьинского района. Учился в школе и ФЗУ. Работал в паровозном депо Красногоровского огнеупорного завода. В 17 лег - в Донецком аэроклубе. В армии с 1937. Окончил Ворошиловградскую школу пилотов в 1940г. Воевало 1942 на Крымском, Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, Воронежском, Степном, 2-м У ...